予防接種とは?

子どもの感染症は予防が第一です。乳幼児期には、免疫(病気に対する抵抗力)が未発達のため、様々な感染症にかかり、そして感染していくことで免疫をつけながら成長していきます。

しかし、子どもがかかりやすい感染症は、かぜなどのように軽症ですむとは限りません。中には、確実な治療法がなくて、深刻な合併症や後遺症を残したり、命を落としたりする危険もあります。

したがって、そのような感染症には、かからないように予防することが最も大切です。

感染症を予防するのに、安全で確実性が最も高い方法が、ワクチンの接種です。

ワクチンは、病気を予防するのに必要な免疫(抵抗力:抗体)を安全につける方法です。ワクチンを接種することで、子どもたちを病気から守ることができます。

ちなみに、生まれたての赤ちゃんは、へその緒を通じてお母さんから免疫(抗体)をもらいます。このお母さんからもらう免疫(抗体)は、生後数カ月から6カ月くらいにはなくなるので、その頃からかぜにひきやすくなります。

こういう話をすると、生まれて間もなくは大変免疫力が強いと考えてしまいますが、そう単純ではなく、総合的に免疫力を比較すると、生まれてすぐが最も弱く、6カ月頃から徐々に強くなってきますが、

2歳くらいまでは成人と比べると明らかに弱く、6歳頃になるとほぼ成人に近づきます。したがって、肺炎や髄膜炎など非常に重症になる可能性がある病気や後遺症を残す可能性がある病気にかからないように予防接種が必要です。

※自然に感染するよりはるかに安全に免疫を作ります

ワクチンは、自然に感染するのと同じしくみで、私たちの体内に免疫を作り出しますが、実際に病気になるわけではありません。

ですから、接種後に仮に感染しても症状が出ず、たとえ症状が出たとしても軽いのが特徴です。

しかし、自然に感染する場合と比べて作られる免疫力が弱いため、通常1回では不十分で、何回かにわけての接種が必要になることがあります。

ワクチンを接種する大切な目的として、次の3つをあげることができます

1.自分がかからないために

2.もしかかったとしても症状が軽くすむように

3.周囲のヒトにうつさないように

ワクチンには、次の3種類があります。

1.生ワクチン

生きたウイルスや細菌(ばい菌)の毒性を、症状が出ないように極力抑えて、免疫が作れるぎりぎりまで弱めた製剤。

自然感染と同じ流れで免疫ができますが、自然感染より免疫力が弱いので、追加接種したほうがよいものもあります。

例 ロタウイルス感染症、結核、麻しん(はしか)、風しん(三日はしか)、おたふくかぜ、水痘(みずぼうそう)

2.不活化ワクチン

ウイルスや細菌(ばい菌)の毒性を完全になくして、免疫を作るのに必要な成分だけを製剤にしたものです。1回の接種では免疫が十分ではなく、複数回の接種が必要です。

例 B型肝炎、ヒブ感染症、小児の肺炎球菌感染症、百日せき、ポリオ、日本脳炎、インフルエンザ

3.トキソイド

細菌の作り出す毒素の毒性をなくし、免疫を作る働きだけにしたものです。

例 ジフテリア、破傷風

※ワクチンはこわくないの?

ワクチンは接種した後の副反応がこわいと思っている人がいるかもしれませんね。しかし、実際には接種した場所が赤く腫れたり、少し熱が出る程度の軽い副反応がほとんどです。

ワクチンを接種した時におこる副反応と、ワクチンを接種しないでその病気にかかった時の危険性を比べると、接種しないで重症になった時の方が、ずっと怖いといえます。

※ワクチンを接種する時注意しなければいけない子どもは?

まず、ワクチン成分に対して極めて強いアレルギー(アナフィラキシー)がある場合です。 この場合には、そのワクチンの接種はできません。

そうではなくても、食物や特定の薬剤にアレルギーが強い場合も注意は必要ですが、できないわけではなく、かかりつけ医とよく相談しましょう。

また、小児がん治療中の場合や特定の疾患で免疫を抑えるお薬を継続している場合には、主治医と相談しましょう

※たくさんワクチンを接種しても大丈夫?

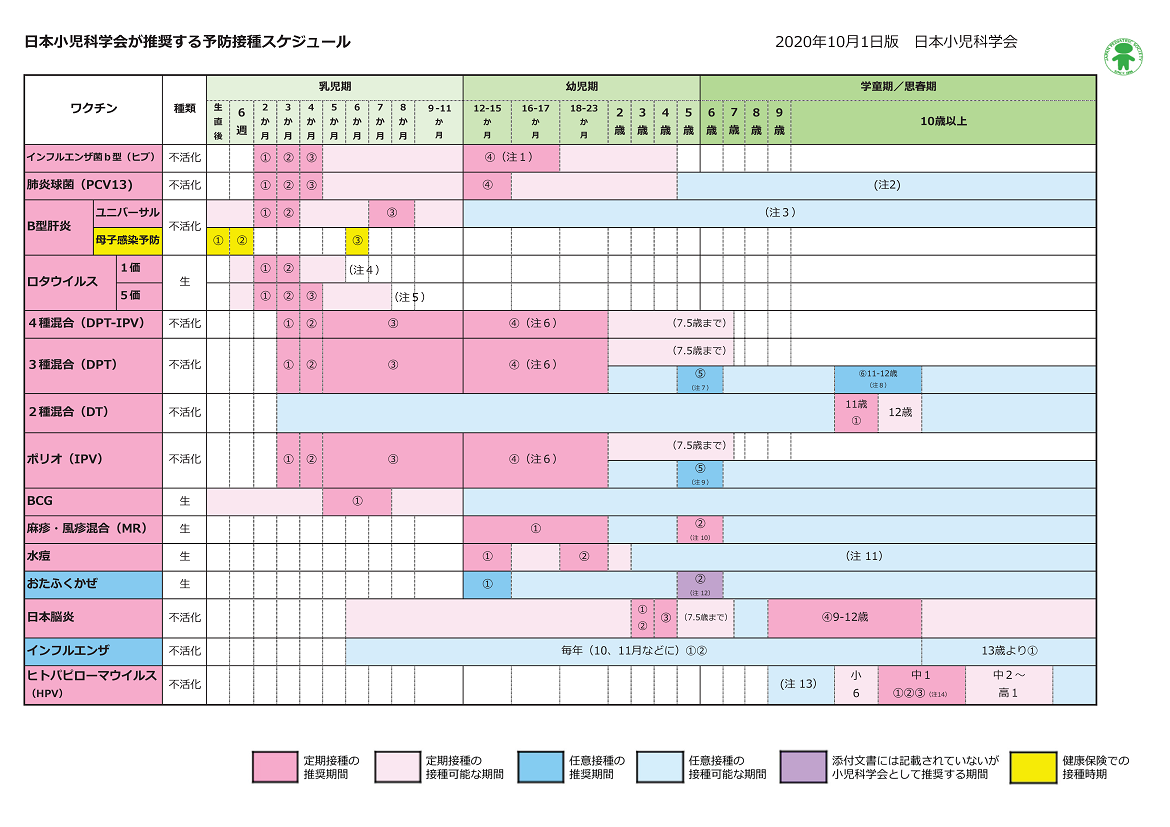

2020年10月から、ロタウイルスワクチンが追加されたので、定期接種のワクチンが10種類になりました。

これだけの種類を接種すると、子どもの体に悪影響があるのではないかと心配になるかもしれませんが、日本と比べてワクチンの種類も接種本数も多いアメリカでは、生後2カ月の赤ちゃんは6種類のワクチンを同じ日に受けます。

生後4カ月でも5種類。ワクチンの種類は合計で16種類にもなります。

※接種は、赤ちゃんを守るためのもの

日本の赤ちゃんが、1歳前に接種する主なワクチンは6-7種類。複数回接種するワクチンもあり、接種回数は合計15回以上になります。

また、生ワクチンは、4週間間隔をあけなければ次のワクチンが接種できません。そこで、有効なのが同時接種です。

同時接種は必要な免疫をできるだけ早くつけて子どもを守るだけでなく、保護者の通院回数を減らすことができます。

同時接種の意義は、予防接種スケジュールが簡単になり、接種忘れがなくなるだけではなく、予防という本来の目的を果たす意味で非常に重要だからです。

※同時接種とその効果について

(1)なぜ、同時接種を勧めているのですか?

ワクチンを1種類ずつ接種していては、免疫ができるまでにたいへん時間がかかりますが、病気は待ってくれませんし、頻回に接種のために通うのは保護者やお子さんにとって大きな負担です。

効果や安全性は単独接種と変わらないので、世界中で同時接種がおこなわれているのです。

(2)同時接種の欠点はないのですか?

同時接種の明らかな欠点はありません。脹れたり赤くなったりする頻度は、1種類ずつの場合と同じです。

※同時接種の安全性・副反応について

(1)赤ちゃんに負担はかかりませんか?

これは世界中で心配されましたが、特に、問題はありません。

(2)同時接種すると、ワクチンの効果は減りませんか?

ワクチンの効果が減ることはありません。

(3)「海外で使っているから日本でも大丈夫」と考えてよいのでしょうか?

薬の場合は、民族差が少し問題になることはありますが、ワクチンの場合、安全性と効果に基本的な差はありません。

※同時接種の組み合わせについて

同時接種の組み合わせで悪いものや本数の制限はありますか?

⇒組み合わせや本数に制限はありません。

※同時接種の実施について

(1)どの部位に接種するのですか?

3種類以上を同時に接種する場合、両上腕だけに接種するよりも、大腿部にも接種を推奨することが2012年以降の予防接種ガイドラインに記載されています。

組み合わせや本数に制限はありません。

(2)同時接種の場合、次のワクチン接種との間隔はどうなりますか?

同時に受けたワクチンに生ワクチンが含まれていれば4週間後の同じ曜日から、 不活化ワクチンだけの同時接種なら翌週の同じ曜日から次の接種ができます。

ワクチンが原因と言われている副反応には、接種した部位が赤くなったり熱が出たりする以外にも、様々な症状がみられたりするなど、重大な副反応もありますが、その頻度は低率です。

※接種した部位が赤くなる

接種した部位が赤くなる程度のことは、どのワクチンでもよくありますが、ほとんどの場合は治療不要です。まれに肘あたりまで脹れたりすることがありますが、お薬で十分対応可能です。

※発熱

生ワクチン、中でも麻しん(実際には麻しん+風疹混合ワクチン)が最も高率で約20%といわれていますが、大多数は38.0℃程度です。

※注意したいこと

日常生活は、通常通りで結構です。

接種日は、平熱(37.5℃以下)であることを確認し、もし、それ以上なら ⇒ かかりつけ医に相談しましょう

軽い鼻水や咳程度であれば、お薬をのんでいても通常は予防接種可能です。

予診票は、お子さんの大切な資料です ⇒ しっかり、自宅で記入して持参してください

お子さんの健康状態をよく知っている保護者が付き添いしてください

母子健康手帳は、忘れずに持参してください

※予防接種が不可能な場合

体温が、38.0℃以上 ⇒ 37.6℃~37.9℃の場合には、かかりつけ医と相談を

日常生活に支障があるような病気にかかっている時・夜間の咳こみ・頻回の嘔吐や下痢・水分摂取不良など・その他、医師が不適当と判断した場合

※注意したいこと

接種後は、30分程度は会場で経過観察が必要です ⇔ 急速で激しい副反応は、接種後30分以内に多いといわれています

帰宅後は、入浴を含めて特に制限はなく、いつも通り生活可能です

※ロタウイルス感染症

特に、乳児期に激しい嘔吐や白色の下痢などをきたし重症になりやすく、水分および糖分が不足するようになると、活気が乏しくなったり意識障害を起こすこともあります。

中にはけいれんおよび意識障害が長引くなどの重篤な合併症を認めることがあります。また、後遺症を残すこともあります。

現在、わが国で使用可能な経口(のむ)弱毒生ロタウイルスワクチンには、ロタリックスとロタテックの2種類がありますが、効果の点では大きな差はありません。

※副反応

最も懸念される副反応として腸重積がありますが、ワクチンとの因果関係は不明です。わが国でのまとめでは、初回接種後0~6日が多いようです。

腸重積の症状として、急な不機嫌の増悪や嘔吐持続および血便そして活気不良があり、疑わしい場合には救急対応可能な病院への受診が必須です。

※B型肝炎

B型肝炎は、一時的な感染と持続感染があり、持続感染から肝硬変や肝がんに進行する場合があります。

小児で問題になるのは持続感染で、B型肝炎に持続感染している母親からの垂直感染と小児期の水平感染があります。

※予防接種の意義

完全に実施されれば、94~97%の高率でキャリア化(体内にB型肝炎ウイルスを持ち続けること)を予防することができます。

※副反応

5%以下の頻度で、発熱や発疹などの症状がありますが、いずれも数日以内に回復します。

※インフルエンザb型感染症

乳幼児期に髄膜炎や肺炎などの非常に重症な疾患を起こす原因となります。

※副反応

最も多い副反応としては、発赤が40%程度と多く、ついで脹れが19%程度です。全身反応として、発熱が2-5%程度に認められますが、軽度のことがほとんどです。

※肺炎球菌感染症

中耳炎や軽い肺炎の原因となることが多いのですが、時に髄膜炎や重症な肺炎を起こすことがあります。

※副反応

最も多いのが発熱であり、接種翌日に4.5%程度認められます。

ジフテリア(D),百日せき(P),破傷風(T),そして不活化ポリオ(IPV)の4種類を最初から混合したワクチンです。

以前は、DPTの3種類でしたが、以前は生ワクチンであったポリオワクチンを不活化して追加したものです。

副反応としては、発熱が最も多く接種翌日に認めることが多いのですが、それ以外には、特に問題となるような副反応はありません。

※結核

わが国は、現在でも毎年15.000人程度が発症し、世界的には結核蔓延国です。したがって、小児でもその危険性があります。

※副反応

接種後1カ月前後から接種側の腋窩(わきの下)リンパ節が脹れることがあります。しかし、その頻度は0.6%程度と低率です。

※麻しん、風疹とも、特に麻しんは重症化すると生命に危険を及ぼすことがあります。また、風疹は、妊婦がかかってしまうと、胎児に重篤な合併症を起こし、後遺症を残すことがある病気です。

※副反応

最も頻度が高いのは、接種後7-12日程度に認める発熱であり、10%弱が38.5℃以上を呈します。また、15-30%程度に37.5℃以上の発熱を認めます。

その他重大な副反応として、ショックやアナフィラキシー(0.1%未満)、脳炎や脳症も0.1%未満で認めるといわれています。

※水痘

水痘は、ただ単に水疱(水ぶくれ)が体中にみられるだけではなく、けいれんや意識障害などの中枢神経合併症を起こすことがあり、その場合、後遺症を残す可能性もあります。

また、妊娠初期の妊婦がかかると、新生児に非常に重症な障害を残すことがあります。また、かさぶたが長期にわたって消えることなく持続する場合もあります。

※副反応

非常に重症な副反応は、ほとんど報告されておらず、7%程度に軽度の発熱や接種部位の発赤などを認めています。

※おたふくかぜ

おたふくかぜというと、『両側の耳下腺がはれておしまい』と思われがちですが、実際には髄膜炎や脳炎などの合併症も比較的多く、さらに重要な合併症の一つとして難聴があり報告によると500人に1人程度といわれています。

また、不妊の合併がよく言われていますが、その可能性はまれといわれています。

※副反応

接種後24時間以内に接種部位の疼痛をみとめることがありますが、特に処置を要することなく軽快します。

※日本脳炎

日本脳炎ウイルスに感染しても全員脳炎症状をおこすわけではありません。しかし、症状が出現すると死亡率は20-40%と非常に高率であり、治癒しても高頻度で重度の後遺症を残すことが多い。

※副反応

注射部位が赤くなったり(5%)、脹れたり(5%)などの局所症状が主です。

※インフルエンザ

インフルエンザにかかると、突然の発熱、のどの痛みや関節痛などの症状がみられ、通常は自然に治癒しますが、中には肺炎や脳炎・脳症などを起こし死亡することもあります。

特に、5歳未満の乳幼児や65歳以上の高齢者や糖尿病や呼吸器疾患などの持病があると重症化しやすいといわれています。

※ワクチンの効果

ワクチンは、接種後2週間から5カ月といわれています。また、小児における効果の程度は成人より低いといわれています。

※副反応

接種部位に、赤みや熱感、硬結、疼痛などを比較的高率に認めますが、通常接種後2-3日中に消失します。